어제와 오늘이 스쳐 지나며 손을 마주칩니다. 왜 사냐건 웃지요~ 새 노래는 공으로 들으랴오.. 김상용님의 詩를 입안에서 오물거리면서 괜히 즐거워지고 덤으로 산다는 생각에 좀은 열심히 살아낸 지난 시간들에 감사한 마음이 됩니다.

창가에 붙어서서 커튼을 열어 제치고 창밖을 보면 '어여 나오라' 손짓하는 풀꽃나무들한테 소식을 전해 듣습니다. 창밖의 텃밭에서는 새들이 씨앗을 물어다 주고 사계를 달리는 계절은 동서남북 창문들을 여닫게 합니다.

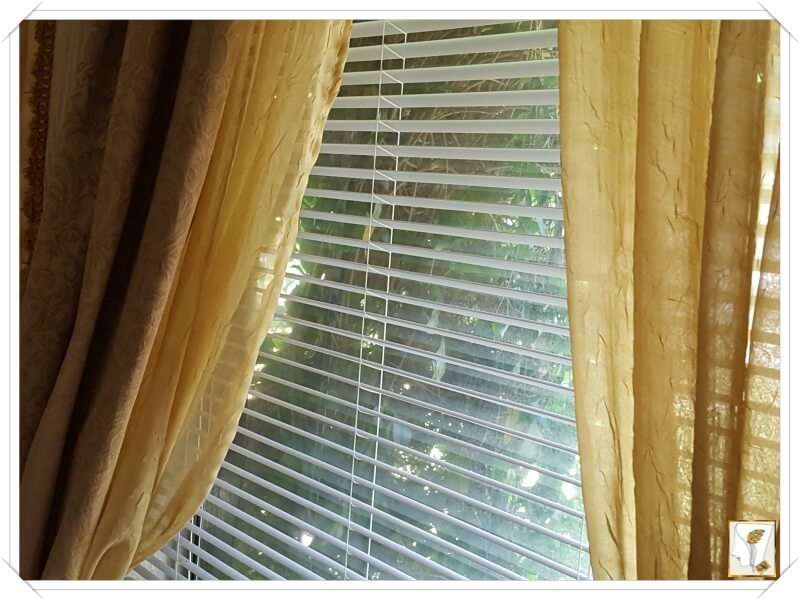

세 겹으로 휘장을 두른 듯 은사시 금사시 두터운 황금색 커튼들로 창안과 창밖에 무거운 장막을 드리웁니다. 창밖에는 이미 봄이 와 앉은 것도 나몰라라 하면서요. 석류 새순들이 지난 해 석류와 함께 자릴 잡고 앉았습니다.

남으로 창을 내겠소 (김상용)

남 (南) 으로 창 (窓) 을 내겠소/ 밭이 한참갈이 괭이로 파고 호미론 풀을 매지요/ 구름이 꼬인다 갈 리 있소/ 새 노래는 공으로 들으랴오/ 강냉이가 익걸랑 함께 와 자셔도 좋소/ 왜 사냐건 웃지요/ 김상용 詩

김상용 작가님의 詩 '남으로 창을 내겠소 (南으로 窓을 내겠소)' 는 1934년 2월호 '문학 (통권 2호)' 에 발표된 '전원시' 라고 하는데 3연 10행의 단형시로, 도시의 인위적인 생활과 허영을 버리고 전원으로 돌아가 평화롭고 소박하게 살아가겠다는 소망을 노래하고 있다고 합니다. 삶이 맘먹은 대로 돼 주면 오죽 좋겠습니까마는.

남쪽창 커튼사이로 본 세상

자연속에서의 소박한 삶을 꿈꾸는 마음을 담으며 남쪽으로 창을 내고, 밭을 일구며, 자연의 소리를 들으며 살아가겠다는 '소망을 표현한 詩' 라는데 1934년 일제 강점기였으니 많은 우리 선조님들께는 그냥 꿈일 수도 있었겠다는 생각에 마음이 싸아해 지기도 합니다. 잠시 드라마, 소설속의 인물들도 떠올리면서요.

비말이 역시도 저 집을 사서 들어올 때는 혼자서 제대로 걷지도 못하고 휠체어를 타고.. 업혀왔을 때라 창 밖의 일들보다는 창안에서 더 많은 시간을 보냈던 날들이기도 합니다. 겨울보내고 봄오고 여름이 머물다가면 가을이 와서 앉던.. 남쪽으로 난 안방 창밖은 비말이가 꿈꾸던 세상이기도 했습니다. 블라인드 사이로 세상을 만납니다.

창밖에서 본 창안 풍경

사계를 여러번 스쳐 보낸 후 휠체어도 워커도 지팡이도 다 던져 버리고 두 다리로 서서 직접 뜯어내고 새로 만든 유리창을 보기 위해 창밖으로 나섭니다. 봄여름가을을 다 보낸 창밖의 나무들은 나목이 되어 또 다른 봄을 기다리는데 유리창에 비췬 창안의 황금색 커튼은 또 다른 풍경이 되어 사진속에 박혀 있습니다. 세월은 가도 사진은 남는 거.

죽은 듯 살아 숨쉬는.. 그 겨울, 뒷뜰에서 꺽어온 꽃들을 그냥 버리기 아쉬워 양주잔에 물을 붓고 꽂아놓습니다. 시들어서 때가 되면 쓰레기통으로 버려지겠지만요. 동서남북 사방이 꽉 막힌 듯한 느낌의 방 창안에서 햇살을 머금은 황금빛 찬란한 커튼을 바라보며 사진하나 찍을 생각을 했던 날도 아늑한 먼 추억이 된 시간입니다.

구름이 꼬인다 갈 리 있소. 새 노래는 공으로 들으랴오. 석류가 익걸랑 함께 와 자셔도 좋소.. 그러면서 또 다른 시월이 오고 남쪽으로 낸 전혀 다른 집 창앞을 서성이면서 내 두 발로 걷게만 된다면 '소박하게 살아가겠노라' 던 약속은 언제 그랬냐는 듯 깨지고 골프채들고 잔디위를 뛰어 다니면서도 고마운 줄 모르고 징징대는 비말이를 만납니다.

사람이 처음을 잃어버리면 않되는 건데.. 사계가 흐르고 커튼이 바뀌고 꽃이 시든다 해도 다시 필 다른 꽃을 위하여 작은 마음의 준비는 해 주면서 살아야 하는데 말입니다. 왜 사냐건 웃지요.

비말 飛沫

'글 속의 글들' 카테고리의 다른 글

| 색바랜 생각들과 (54) | 2024.10.13 |

|---|---|

| 추석날 202417 (60) | 2024.09.18 |

| 바다가 푸른 통영 (124) | 2023.12.09 |